言語の本質とは何でしょうか?

それは「現実の記号化」です。現実を記号に置き換えたものが言語です。

更に以下の細則があります。

私たちは、現実世界を特定の観点で分割します。

その際に、同じものは同じもの、違うものは違うものとして分別がなされます。

この「同じ・違うはいくつかの観点」がありえます。

・(例)リンゴとグレープとオレンジは、フルーツの観点で同じです。

・(例)リンゴとグレープとオレンジは、種の観点で異なります。

.png)

・(例)赤リンゴと緑リンゴは、リンゴの観点で同じです。

・(例)赤リンゴと緑リンゴは、色の観点では異なります。

これは果てがなく続きます。

・(例)赤リンゴと赤リンゴは、リンゴと色の観点で同じです。

・(例)青森産の赤リンゴと長野産の赤リンゴは、産地の観点では異なります。

記号への置き換え:

このように様々な形で分割された現実を次は記号に変換します。

記号とはもちろん文章のことです。

先ほどの各絵を説明した文章がまさに記号化ですね。

文章は現実と対応した分割がなされています。

すなわち同じものは同じ記号、違うものは違う記号に対応します。

この画像には、15個のリンゴが整然と並んでいます。リンゴの色は主に緑色と赤色の2種類で構成されています。緑色のリンゴが多数を占め、合計で9個あります。一方、赤色のリンゴは6個だけ並んでいます。前方から4列に並んでいます。1列目には左から緑色のリンゴ、赤色のリンゴ、緑色のリンゴが2個の合計4個があります。2列目は緑色のリンゴが3個あります。3列目は赤色のリンゴが4個あります。4列目は左から緑色のリンゴが2個、赤色のリンゴ、緑色のリンゴの合計4個があります。

限定詞:

リンゴの種類の話しに戻ります。

AとBは違う、といった際に全然違う場合もあれば惜しい違いも有ります。

例えば赤リンゴとオレンジは全然違いますが、赤リンゴと青リンゴは惜しい違いです。

赤と青といった、色だけが違うだけで両者は同じくリンゴだからです。

この構図は同じ「リンゴ」に対して「青」、「赤」という限定詞だけを付与することで、現実のちょっとだけの違いを表現できています。

無限に続く限定詞:

この限定は無限に続きます。

例えば、青森産赤リンゴと長野産赤リンゴは青りんごと赤リンゴの違いよりももっと惜しい違いです。

「赤リンゴ」に対して「青森産」「長野産」の限定詞がかかります。

さらに、「2023年収穫長野県産赤リンゴ」、「2024年収穫長野県産赤リンゴ」、

「佐藤さんの畑の2024年収穫長野県産赤リンゴ」、「山田さんの畑の2024年収穫長野県産赤リンゴ」、

と続けても良いわけです

記号(言語)を受け取った人(読者)は、それを読み取り現実を再構築します。

再構築というのは2つの過程があります

すなわち、まず記号を現実と対応付けること。

次に分割された現実を分割前に戻すこと、です。

この再構築が読書に相当します。

その再構築の過程では、読者に負担を強いる局面が多々存在します。

難解な文章は特に負担が大きいです。

以下では再構築の過程だけでなく、上記負担を軽減する方法を併せて説明します。

・膨大

・〇〇な

・数

・〇〇の

・栽培品種

・〇〇は

緑晶石(Green Opax)は、近年開発された先進的な合成素材であり、その特異な物理特性と環境に優しい製造過程で注目を集めています。緑晶石は主に工業用途や医療分野、エレクトロニクスに利用されており、その高い耐久性と軽量性が特徴です。さらに、温度や化学薬品への耐性が強く、幅広い環境下での使用が可能です。 緑晶石の合成は、高度に制御された化学反応を通じて行われます。主な原料としては、シリカ、アルミナ、酸化鉄、そして特殊な有機触媒が使用されます。まず、これらの原料を特定の割合で混合し、高温高圧下で溶融させます。この過程では、均質なガラス状の前駆物質が生成され、次に冷却して結晶化させることで、緑晶石の基盤が形成されます。

この過程で、副産物として紅甲(Red Tertal)が生成されます。具体的には、緑晶石の結晶構造が安定化する際に、余剰の酸化鉄と有機触媒の一部が反応し、紅甲が析出します。この副産物である紅甲の生成は、緑晶石の結晶化プロセスにおける温度制御と冷却速度によって影響を受けます。最適な条件を見つけることで、緑晶石の純度と品質が向上し、同時に高品質な紅甲も得ることができます。

紅甲は独自の色彩と光反射特性を持ち、主に装飾材料や特殊な光学デバイスに利用されています。紅甲は、緑晶石の製造過程で得られるため、無駄を出さずに効率的な素材利用が可能です。緑晶石と紅甲は、それぞれの特性を活かして多岐にわたる分野での応用が期待されており、緑晶石の生産技術が進化するにつれ、紅甲の副産物としての利用価値もますます高まっています。

自己組織化分子は、自ら組織を形成する能力を持つ分子であり、極小の構造を作るために利用されます。分子マシンは、分子レベルで機械的な動きを実現する技術であり、分子コンピュータや分子ロボットの基盤となるものです。量子ドットは、微小な半導体粒子であり、光学特性を制御するために用いられます。

平政道は、平安時代中期の武将でした。彼は家督を継いだ後、数多くの戦闘に参加し、その武勇で知られていました。しかし、政道は比較的若い年齢で亡くなり、幼い息子の政長を残しました。政長は父の死後、家督を継ぐことになりましたが、まだ幼かったため、権力争いが勃発しました。

政長の叔父である政信は、政長の後見人として実権を握る立場にありましたが、自らの家督継承を目指すようになり、政長との間で激しい家督争いを繰り広げました。政信は、政道の弟であり、家督を巡る争いの中で、自らの正統性を主張しました。この争いにより、平家は二分され、内紛が激化しました。

一方で、政長の弟である政時は、幼い頃から叔父の政信のもとで育てられ、政信に忠誠を誓っていました。政信の家督継承を支持していた政時ですが、政長の死後に成人し、自らの権力を確立するために政信と対立するようになりました。

この家督争いにおいて、源氏の武将である源道政は、当初は政信を支持する立場を取っていました。しかし、政信が政長を支持する勢力と対立する中で、道政は次第に政長側に加担することを決意しました。道政は政長を支援し、内紛を利用して源氏の勢力を拡大しようとしました。

争いの最中、政長は若くして死去しました。この時点で政時は成人しており、今度は政信と対立することとなりました。政時は政信との争いの中で道政の支援を受け、政信を圧倒する立場に立ちました。

道政はこの機会に乗じて源氏の勢力を拡大し、平家の権力を奪取することに成功しました。こうして、平政道の死後に始まった家督争いは、平家の衰退と源氏の台頭を象徴する出来事となり、平安時代中期における歴史の一ページとして刻まれることになりました。

緑晶石(Green Opax)は、近年開発された先進的な合成素材であり、その特異な物理特性と環境に優しい製造過程で注目を集めています。緑晶石は主に工業用途や医療分野、エレクトロニクスに利用されており、その高い耐久性と軽量性が特徴です。さらに、温度や化学薬品への耐性が強く、幅広い環境下での使用が可能です。 緑晶石の合成は、高度に制御された化学反応を通じて行われます。主な原料としては、シリカ、アルミナ、酸化鉄、そして特殊な有機触媒が使用されます。まず、これらの原料を特定の割合で混合し、高温高圧下で溶融させます。この過程では、均質なガラス状の前駆物質が生成され、次に冷却して結晶化させることで、緑晶石の基盤が形成されます。

この過程で、副産物として紅甲(Red Tertal)が生成されます。具体的には、緑晶石の結晶構造が安定化する際に、余剰の酸化鉄と有機触媒の一部が反応し、紅甲が析出します。この副産物である紅甲の生成は、緑晶石の結晶化プロセスにおける温度制御と冷却速度によって影響を受けます。最適な条件を見つけることで、緑晶石の純度と品質が向上し、同時に高品質な紅甲も得ることができます。

紅甲は独自の色彩と光反射特性を持ち、主に装飾材料や特殊な光学デバイスに利用されています。紅甲は、緑晶石の製造過程で得られるため、無駄を出さずに効率的な素材利用が可能です。緑晶石と紅甲は、それぞれの特性を活かして多岐にわたる分野での応用が期待されており、緑晶石の生産技術が進化するにつれ、紅甲の副産物としての利用価値もますます高まっています。

ナムコン(Namcon)は、主に心理的または生理的要因によって引き起こされる複雑な症状群を指す総称であり、具体的な症状や発症機序は多岐にわたります。代表的なナムコンの種類として、不安ナムコン、憂鬱ナムコン、記憶ナムコン、注意ナムコンがあります。

不安ナムコンは、強い不安感や恐怖感を伴う症状群で、特定の状況や物事に対して過剰な心配や恐れを感じることが特徴であり、動悸や胸痛、呼吸困難、発汗、集中力の低下などが見られます。主な原因は遺伝的要因、環境的ストレス、トラウマ体験、神経伝達物質の不均衡です。治療には認知行動療法(CBT)、抗不安薬、リラクゼーション技法などが用いられます。

憂鬱ナムコンは、持続的な抑うつ(憂鬱)気分や無気力感が特徴で、自己評価の低下や興味の喪失を伴うことが多く、持続的な抑うつ(憂鬱)気分、無気力感、睡眠障害、食欲の変化、自尊心の低下が見られます。主な原因は遺伝的要因、神経生理学的異常、心理社会的ストレス、ホルモンバランスの乱れです。治療には抗うつ薬、認知行動療法(CBT)、生活習慣の改善、社会的支援が有効です。

記憶ナムコンは、短期記憶または長期記憶の一部または全体に障害が生じる症状を指し、通常は認知機能の低下や物忘れが主な症状であり、最近の出来事や情報を忘れる、重要な約束や日時を忘れる、学習能力の低下、方向感覚の喪失が見られます。主な原因はアルツハイマー病や他の認知症、脳外傷、精神的ストレス、薬物の副作用です。治療には認知訓練、生活リズムの整備、薬物療法、環境調整と家族の支援が必要です。

注意ナムコンは、集中力や注意力の低下が顕著な症状を指し、ADHD(注意欠陥多動性障害)の一部としても認識されることが多く、短期間しか集中できない、仕事や勉強でのミスが多い、課題を完遂できない、過度な忘れ物や物をなくすなどの症状が見られます。主な原因は遺伝的要因、神経発達的要因、環境的ストレス、食生活や睡眠の問題です。治療には行動療法、薬物療法(中枢神経刺激薬など)、環境調整、生活習慣の改善が推奨されます。

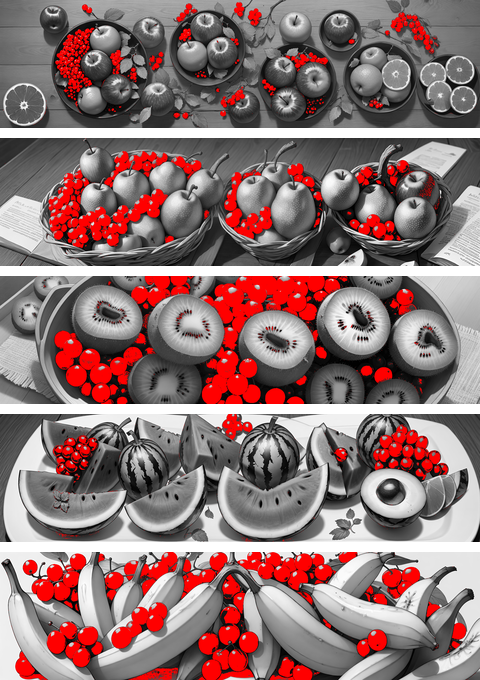

いかがでしょうか、絵の内容を非常に捉えづらいと思います。

文章に置き換える、普通に紙面で書かれるやり方で置き換えると以下のとおりです。

いかがでしょうか、絵の内容を非常に捉えづらいと思います。

文章に置き換える、普通に紙面で書かれるやり方で置き換えると以下のとおりです。